人類に土は作れない

〜惑星移住よりも先に知るべき地球の「土」〜

薬草の生育域は年々縮小!

薬草の生育がおかしい

・「茶龍散」の材料となる薬草は「海ぶどう」の養殖で使われる農薬によって全滅している。

・不法投棄で生息域が奪われる所も。

NASAが注目する「土」

NASAは、火星や月での長期滞在を見据えた「テラフォーミング(惑星の地球化)」技術の研究を進めています。その最も根本的な課題が、「土の存在」です。

地球にはかつて“土”がありませんでした。生命のない惑星には当然、土はありません。そして、土のない場所に生命は宿りません。

私たちが普段踏みしめている土は、ただの「地面」ではありません。

**無数の生命が関わってできた、地球という惑星が育んだ“奇跡の生命基盤”**

1:地球と土の誕生、そして植物の登場

46億年かけてできた土

地球は宇宙の塵から誕生しました。原初の地球は、硫酸の海に覆われた死の星。そこに現れたのが、光合成を行うシアノバクテリアでした。彼らの活動によって酸素が生まれ、やがて岩石が姿を現し、大陸が形成されていきます。

その後、微生物たちが岩を少しずつ分解し、地上にも生物が生きる土台ができていきます。

微生物と植物が土を育てた

約5億年前、生命はついに地上へと進出。コケ類・シダ類などの植物や、カビ・キノコといった菌類が土壌形成を助け、ミミズや昆虫などの動物がそのプロセスを加速。

こうして大地は生きた土に覆われ、豊かな酸素の世界が広がり、恐竜や哺乳類などの大型生命が繁栄する時代がやってきます。

土が育てた植物、そして「薬草」

植物は生存競争の中で、外敵から身を守るために「フィトケミカル(植物化学物質)」を体内に蓄えるようになりました。

これは一種の毒でもありますが、ある動物にとっては好物となり、繁殖の助けになることもあります。

このフィトケミカルが、人間にとっては「薬効」を持つことがあり、私たちはこれらを**薬草(薬用植物)**として生活に取り入れてきました。

2:産業革命と自然との断絶

工業と農業の急加速

18世紀、産業革命以降、人類は化石燃料の力で社会を劇的に変化させました。

石炭や石油に加えて、重化学工業が発展し、化学肥料が大量生産されると、農業も大きく姿を変えます。少ない土地から大量の食糧を生産する事ができる大規模な農業改革。しかし、その後「副作用」に悩まされる事になります。

自然のリズムや循環を無視した「効率優先」の農業が拡がり、土地の酸性化、地下水の汚染、湖の富栄養化、温室効果ガスの増加など、深刻な環境問題を引き起こしています。

テクノロジーの裏側

驚くべきことに、世界では今も10人に1人が飢餓に苦しんでいます。

その背景には、化学肥料を製造できない発展途上国が、工業化された農業システムに取り残されているという現実と、

東南アジア、アマゾンなどでは人口増加に伴い、農地や住居を確保するために森林が破壊され続け、土壌は劣化し、生態系が崩れ続けているのです。

3:人体と微生物の共生

人体は微生物の生存戦略の上で生かされている

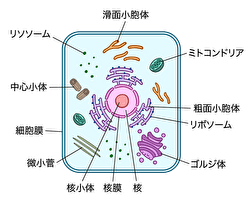

私たちの身体は、およそ60兆個の細胞で構成されていると言われています。

しかし、たとえば腸内には、1グラムあたり1000種類・1000兆個以上もの腸内細菌が存在しており、これらは消化や免疫、さらには精神状態にまで深く関与しています。

また、1つの細胞の中に100個以上存在する「ミトコンドリア」は、私たちの細胞とは異なるDNAを持ち、酸素からエネルギーを取り出す活動をしています。

つまり、私たちの身体は、自分の細胞だけでなく、それを遥かに超える数の他の生命体(微生物)の生存戦略の上で生かされているのです。

このような自然の仕組みを、人間の意思でコントロールしようとすること自体が、自然の法則に逆らう行為と言えるかもしれません。

4:自然との再接続の未来

江戸時代の循環型農業に学ぶ

江戸時代の日本では、都市から人糞を買い取って肥料として使い、落ち葉や雑草と混ぜて堆肥を作るなど、自然の循環に沿った農業が行われていました。

これはまさに、**自然の摂理に従った「共生の知恵」**です。

一方で現代農業は、数億年かけて蓄積された化石燃料をわずか数百年で使い尽くすような、一方的な消費構造に依存しています。

惑星移住は「土の再生」から

私たちが真っ先に取り組むべきなのは、「火星移住」ではなく、地球の土を取り戻すこと。

荒廃した土地を再生し、自然と共生する農業の技術を取り戻すことこそ、未来への道であり、惑星移住の基礎となるはずです。

エネルギーの本質とは、「テクノロジーの力」ではなく、土が育む生命の仕組みを知り、それと協調して生きることに他なりません。

最後に:植物と土と、私たち

人類は土を作れません。

植物もまた、人間の都合では生まれません。

微生物、植物、動物、人間——

すべてがつながり、循環する中で「命」が育まれています。

植物を知ることは、自然の叡智を学ぶこと。

それは私たちが、未来への生き方を見つけるための第一歩なのです。

薬草を安全に加工するために

人は植物繊維(セルロース)を分解する酵素を持っていません。これは「青龍散」の加工における最大の課題でした。人体に吸収されやすい微細な単位で粉末化する必要があります。

粉末加工の技術を調査する中で、一般的には薬品による分解が安価で迅速であるとの指導を受けました。しかし、化学薬品の使用は本来の目的に反するため、時間と手間はかかっても、機械的な加工にこだわることにしました。

また、植物の毒素を利用する薬草加工の依頼を受けることもありますが、「口にするもの、肌に触れるものに毒を使う必要はない」という信念のもと、毒を含まない野草を配合し、安全性と効果の両立を追求してきました。これにより、最も安全で、かつ高い効果を示す製品だけを製造しています。

「薬(毒)」を否定するわけではありません。緊急時において薬が非常に有効であることは十分に理解しており、必要な場面ではためらうことなく使用すべきだと考えています。

実際に、市販薬の中には病院で処方される薬よりも効果の高いものも存在し、それらも自身の経験から理解しています。

できる限り薬を使わずに自然の力で病を癒すことが理想ではありますが、症状や状況に応じて適切な薬を用いることもまた重要であると、常に心に留めています。

経験から誕生した薬草茶

化学療法も 薬草療法も経験が土台

化学的に効果を確認した"特定の成分"を合成した「薬」は、"特定の症状"に強力に作用します。しかし、その効果が強力な分、他の部分にも影響を与え、副作用が出やすいという側面もあります。 一方、薬草療法は、自然が生成した成分を利用し、体の回復に役立つものを経験的に見極め"全体的なバランス"を整えるアナログ的なアプローチです。これは、特定の病原に直接作用するのではなく、体全体のバランスを整え、自己治癒力を高めることが目的です。

試行錯誤の薬草療法

書物に公表されている植物の薬効は、それが正解とは限らないと経験上分かっています。同じ薬草でも生息地や配合によっても効果は変わります。

先生が薬草を使い始めたのは、ご自身の病気を治すためでした。最初は理由もわからず、手当たり次第に薬草を試す日々が続きます。その中で少しずつ体調の改善を実感していきます。結果として、ご自身の病気に効果のある薬草を見つけ出すことができました。

しかしこの時点では、「自分にだけ効いたのかもしれない」という疑念も抱いていました。そこで先生は、「100人に効けば本物」という考えのもと、他の人々にも薬草を試してもらうことにしました。

様々な病気に悩む人たちが相談に訪れ、試行錯誤を重ねながら薬草を提供していく中で、ついに現在の薬草茶の形にたどり着きました。

振り返ってみれば、必要とされる薬草はすでに自分自身の手で作り上げていたものであり、後はいかに応用し、個々の症状に合わせて活かしていくかが、課題となったのでした。

薬草治療の基本

薬草を使った治癒例

病の根本には、肝臓と腎臓の機能不良が関わっていることが多く、更年期障害・糖尿病・がんなども同様です。

薬草温熱療法では、肝臓と腎臓の機能回復を目的とすることで、さまざまな症状の改善を目指します。

【1】健康な今こそ、薬草風呂と錦仙茶龍を

血行を促進し、毒素排泄を助ける「薬草風呂」と「錦仙茶龍」は、病気予防・体質改善の基本です。

病中の方だけでなく、健康な時こそ積極的に取り入れるべき健康法です。

【2】不調を感じたら未病のサイン

「なんとなく体調が悪い」「眠れない」「だるい」などの不調は、未病(まだ病気ではない状態)の兆しです。

この段階では以下の利用が効果的です。

-

温熱薬草療法(基本)

-

植物エキス(アミノ酸を細胞へ届ける)

-

粉末青汁(代謝促進・免疫強化)

【3】検査で数値が悪かったら

これは血液調整機能の低下、つまり肝臓や腎臓の機能が落ちているサインです。

この場合は以下を組み合わせて対処します。(初めの3ヶ月は集中的に)

-

温熱薬草療法

-

植物エキス

-

粉末青汁(肝機能の回復を目的)

【4】肝臓・腎臓の数値が出たら要注意

肝臓と腎臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、数値に異常が出る時には、すでにかなり進行していることも。

この場合は、集中して取り組む必要があります。(3ヶ月毎の見直しを目安に)

-

温熱薬草療法

-

植物エキス

-

青龍散

【5】病院で治療中の方へ

病院や薬を否定するものではありません。まずは処方された薬の意味と効果を正しく理解しましょう。

薬も使い方次第。症状をよく理解した上で、薬草温熱療法を基本に併用することで、効果的な治療が可能です。

【6】見放された、諦めかけた方にも希望はあります

「現代医学では治せない」=「治らない」ではありません。

視点を変え、本質的なアプローチをとることで、改善していく方も多数おられます。

-

薬草温熱療法を継続しながら、個別対応で丁寧にサポートします。