「病気を治したい」と願うほど

なぜ病が重くなる?

私たちは病気になると、「治したい」「健康になりたい」と強く願います。

皮肉なことに、この“願い”そのものが、病を深める原因になってしまう。

今回は、その理由を脳の働きやホルモンの仕組みから解説します。

1.脳は否定形を理解できない

私たちが本当に望む状態をつくるために、まず最初に知っておきたいこと。

それは──

脳は「否定形」を理解できない

という驚くべき事実です。

◆ 「思い浮かべないで」と言われたら?

たとえば、こんな言葉を聞いてみてください。

「白い象を思い浮かべないでください!」

……どうでしょう?

多くの人の脳内には、

“白い象”がはっきりと浮かんだはずです。

これは、脳が「○○しない」という命令を処理できないからです。

脳はまず「白い象」をリアルにイメージしてしまい、

そのあとで「打ち消そうとする」流れになるのです。

◆ 「病気を治したい」の落とし穴

これは、病気との向き合い方にも深く関係しています。

「病気を治したい」と願うとき、脳がまずイメージするのは──“病気の自分”。

そしてそのイメージに、意識とエネルギーが集中していきます。

脳はイメージを現実にしようとする装置

だからこそ、「治したい」という願いが強ければ強いほど、

脳は“病気である自分”をリアルに再現し続けてしまうのです。

2. 欲しいを作るホルモン

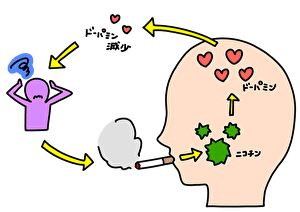

ドーパミンの罠

次に注目すべきは「ドーパミン」の働きです。

ドーパミンはよく「やる気ホルモン」や「快楽ホルモン」と呼ばれますが、実は正確には──

「欲しい!やりたい!」と思わせるホルモンです。

たとえば、ある実験では…

ドーパミンが出ないようにされたマウスは、目の前にエサを置いても、まったく食べようとしません。

お腹が空いているのに、動かない。やる気が出ない。

でも、口にエサを入れてあげると──普通に食べます。

つまり…

食欲や快楽ではなく、「自分から何かをしたい」と思わせる“欲求”を生むのが、ドーパミンの本質なんです。

お酒を飲みたいのも、

「過去に味わった楽しさ」が記憶に残っていて、

それをもう一度味わいたいという「欲しい」が生まれるから。

でも、お酒は飲まなくても餓死しませんよね?

つまり本当に求めているのは、お酒そのものではなく、「満たされた感覚」なんです。

3.ドーパミンとエンドルフィンの関係

私たちが何かを「欲しい」と感じるとき、

脳内でドーパミンが先ず働きます。

ドーパミンは、

「これが手に入ったら嬉しいな」 「これをやってみたい!」

というような、“やる気”や“期待”を生み出すホルモンです。

そして、その欲しいものが手に入りそうになると──

今度は「エンドルフィン」が分泌されます。

エンドルフィンは、いわば**“脳内のごほうび”ホルモン**。

幸せ、達成感、満足感をもたらしてくれます。

◆ SNSでたとえると…

たとえば、SNSで「いいね」が欲しいとき。

実は、ドーパミンが出ているのは「いいねをもらえるかも」と期待しているときなんです。

「いいねがつくかな?」とスマホを何度も確認してしまうあの感じ──

そのワクワクが、ドーパミン+エンドルフィンのセットなのです。

◆ これを「健康」に置きかえると?

たとえば、あなたが「健康になりたい」と強く思ったとき──

まずはドーパミンが分泌され、「もっと調べよう」「病院へ行こう」と、行動を促します。

ここまでは、良い働きです。でも、問題はここから。

エンドルフィンは「治っていく自分」に対する期待感に反応します。

つまり、情報を集めたり病院へ通ったりする"プロセス"自体に満足感を感じてしまいます。

すると──

-

「もっと情報を集めなきゃ」

-

「もっと病院に行かなきゃ」

-

「もっと頑張って薬を飲まなきゃ」

と、行動そのものが目的化してしまい、

本来のゴールである「健康な状態」から遠ざかってしまうことがあるのです。

◆ 大切なのは「行動のゴール」を見失わないこと

ドーパミンとエンドルフィンは、私たちのやる気や幸福感を支える大切な存在です。

でも、**そのホルモンが何に反応しているのか?**を知っておかないと──

いつの間にか、

-

健康になるための行動が、

-

健康に「なった気がする」ための行動に、

すり替わってしまうことがあるのです。

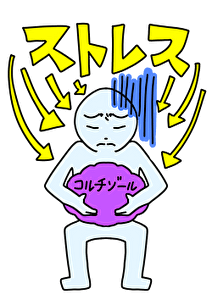

頑張れば頑張るほど、ストレスが増える

がんばって情報を集めて、色々な治療を試して、努力もしている──

それなのに、理想の健康に近づけない。

この「頑張っているのに結果が出ない」状況が続くと、

私たちの脳と身体には大きなストレスが蓄積されていきます。

◆ ストレスが続くと、コルチゾールが出る

このとき、体内では「コルチゾール」というホルモンが分泌されます。

コルチゾールは、ストレスに立ち向かうためのホルモン。

-

集中力を高める

-

危機に備えてエネルギーを温存する

-

炎症を抑える

といった働きがあります。

一時的には私たちを守ってくれる大切なホルモンですが、

これが長く続くと、逆に身体に深刻なダメージを与えてしまいます。

◆ 長く続くストレスが、身体を壊していく

慢性的にコルチゾールが分泌されると──

-

免疫力の低下

-

皮膚や内臓の代謝の低下

-

ホルモンバランスの乱れ

-

脳細胞の萎縮

といった悪影響が出てきます。

いわゆる「副腎疲労」や「未病(みびょう)」と呼ばれる状態です。

明確な病名がつかないけれど、

なんとなく調子が悪い…というとき、

このコルチゾール過剰が隠れていることが少なくありません。

◆ 実は、ステロイド薬も同じ原理

実は、こうした「炎症を抑える」作用を人工的に再現したのが、病院でもよく使われるステロイド薬です。

一時的に症状を抑えるにはとても有効ですが、長期的に使い続けると、

本来の自己治癒力を弱めてしまいます。

◆ がんばりすぎが、身体を壊す

情報を集めて、治療をして、努力を重ねる──これは素晴らしい姿勢です。

でも、結果が出ないことに焦り、ストレスをため続けてしまうと、

かえって健康から遠ざかってしまうのです。

つまり、病気を治すために「頑張れば、頑張るほど」ストレスが増え、それにより体の自然治癒力が奪われていくのです。

まとめ

「病気を治したい」──そう強く願うこと自体が、かえって病を深めてしまうことがある。

そんな逆説のような現象が、脳やホルモンの働きを見れば、自然な流れであることがわかってきました。

では、どうすればよいのでしょうか?

◆ 頑張りすぎるほど遠ざかる回復

多くの人は「治そう」と頑張りすぎています。

-

健康情報を探し続ける

-

病院をはしごする

- もっと効く薬を求める

-

食事やサプリをストイックに管理する

…その背景には、

「今の自分ではダメだ」という否定の感情があることも。

でも、それでは脳がストレスモードになり、ドーパミンやコルチゾールの悪循環に陥ってしまうのです。

◆ 回復へのカギは、「受け入れ」と「休息」

真の癒しは、次のような小さな選択から始まります。

-

「病気=悪」と考えず、いまの状態を否定せずに受け入れる

-

頑張るより、まずゆるめる・休む

-

未来の不安より、“今この瞬間”に安心できる環境をつくる

このような心のあり方が、脳や神経のバランスを整え、自然治癒力を目覚めさせます。

◆ 安心と調和を作る『薬草温熱療法』

「健康にならなければ」と焦るよりも、いまの身体をそっと感じて、

体が気持ちよさ、落ち着き、を感じるところを感じ取って、もっと気持ち良くさせてあげる。

これが”薬草温熱療法”です。